最新一期的Soft Robotics期刊封面展示了一项引人注目的研究,介绍了一种驱动感知一体的昆虫尺度磁驱机器人的设计和集成方法。通过优化磁驱结构/磁畴设计,并基于激光选择性的磁驱本体表面能的调控,研究团队成功实现了在大变形条件下、有限设计空间内匹配的磁响应驱动和稳定的液态金属传感电路集成和工作。

图1 论文封面

该项研究源于华中科技大学机械学院丁汉院士-吴志刚教授软体智能研究团队(图2),博士生柯星星、博士生雍昊臣为该研究的共同第一作者,江佳俊博士、柴治平博士生、倪翔为共同作者。

图2 华中科技大学软体智能研究团队

丁汉院士(左8),吴志刚教授(左6),博士生柯星星(左10),博士生雍昊臣(左2)

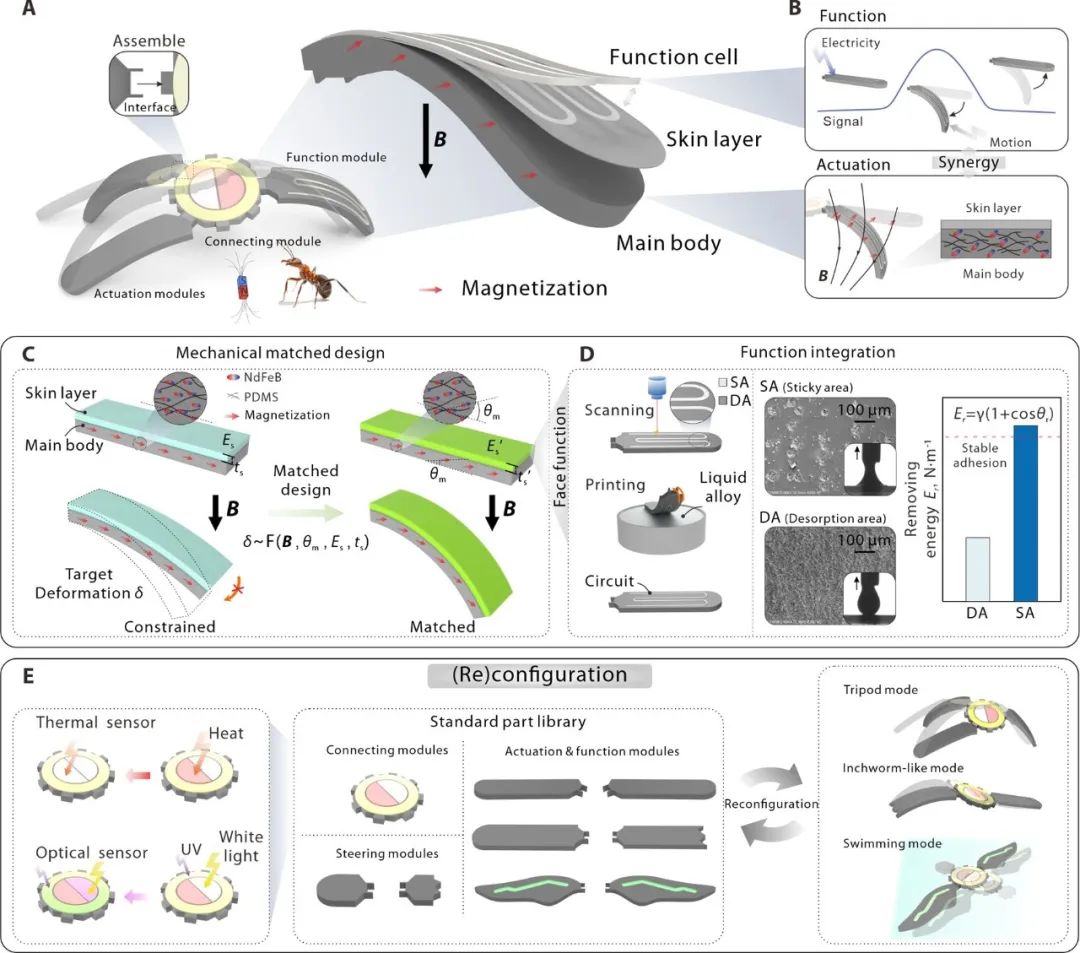

图3. 匹配设计和稳定集成概念图

在这项研究中,团队基于“本体磁驱动-表面传感”的设计构型,考虑大变形条件下,表面功能层的力学约束,优化多层力学柔性磁驱结构、磁畴分布。同时,该工作建立液态金属在驱动本体表面上的粘附能调控模型,利用激光表面处理在磁驱动本体表面选择性地构建显著的粘附能差异,一步实现了液态金属电路在其表面的选择性稳定加工和集成,如图3D所示。

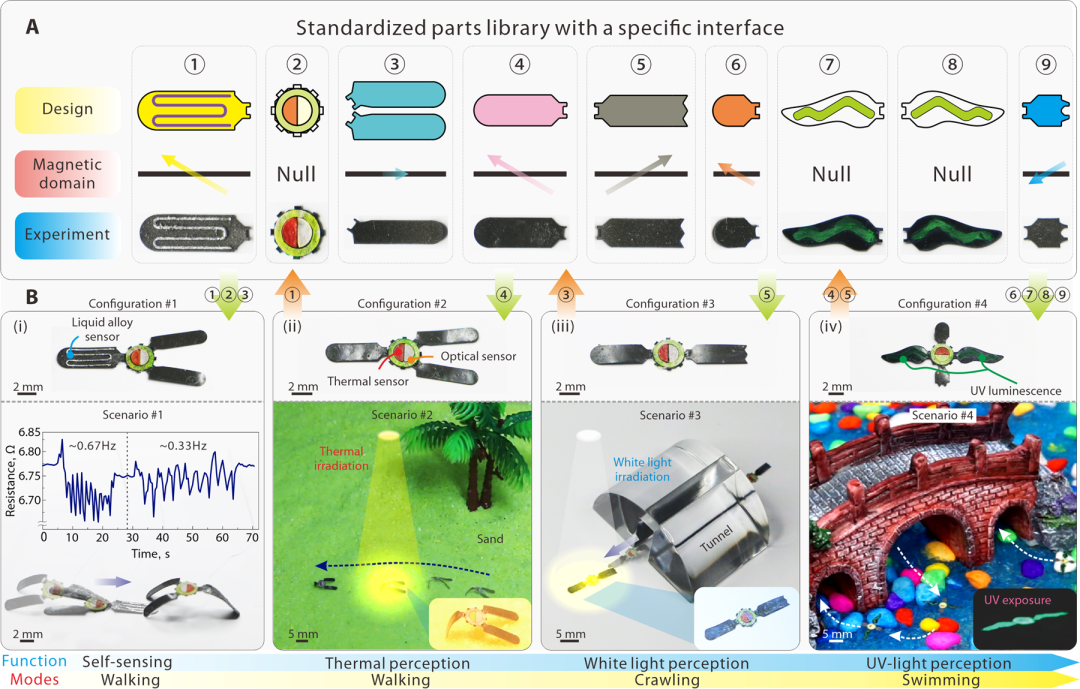

此外,研究团队采用了类似LEGO模块化的装配和重构策略,通过改变微机器人构型或组装不同的功能单元模块,实现对不同场景的适应性驱动和感知。如图4和视频1所示,微机器人分别依据四种不同的环境(i. 结构化场景; ii.沙地场景; iii.狭小隧道场景; iv. 复杂水域场景),分别切换了四种与之匹配的驱动构型和功能性,以适应不同的环境,进而实现了i.结构化场景下的有缆三足驱动和步态自感知、ii.沙地场景的无缆三足驱动和对热场的感知和可视化响应、iii.隧道场景下的无缆类尺蠖式二足驱动和对环境白光的感知以及可视化响应、iv. 复杂水域场景下的超疏水定向驱动和对环境紫外线的感知和可视化响应。

图4. 模块化昆虫级可重构机器人展示

以上展示提供了一种依据需求、改变自身构型和功能性从而实现更好的驱动模态、本体感知、环境感知和响应等功能的思路。

视频1. 模块化昆虫级可重构机器人视频展示

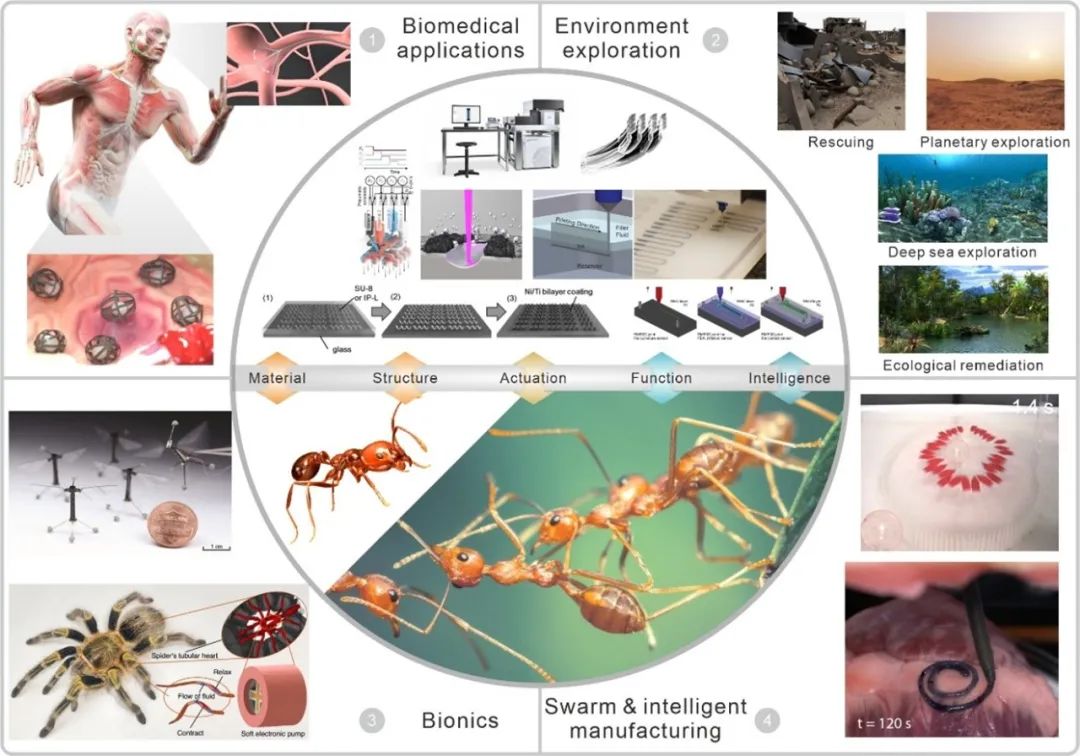

此外,研究团队围绕小尺度机器人的设计和制造还在Advanced Materials期刊上发表了一篇综述文章。该文章提出了在有限设计空间内,小尺寸的软体机器人可以采取从“材料、结构、驱动、功能和智能化”等五个层次共同设计的研究策略,并提供了该研究领域20多项亟需解决和有潜力研究的方向(图5)。

图5. “材料-结构-驱动-功能-智能化”多层级共同设计

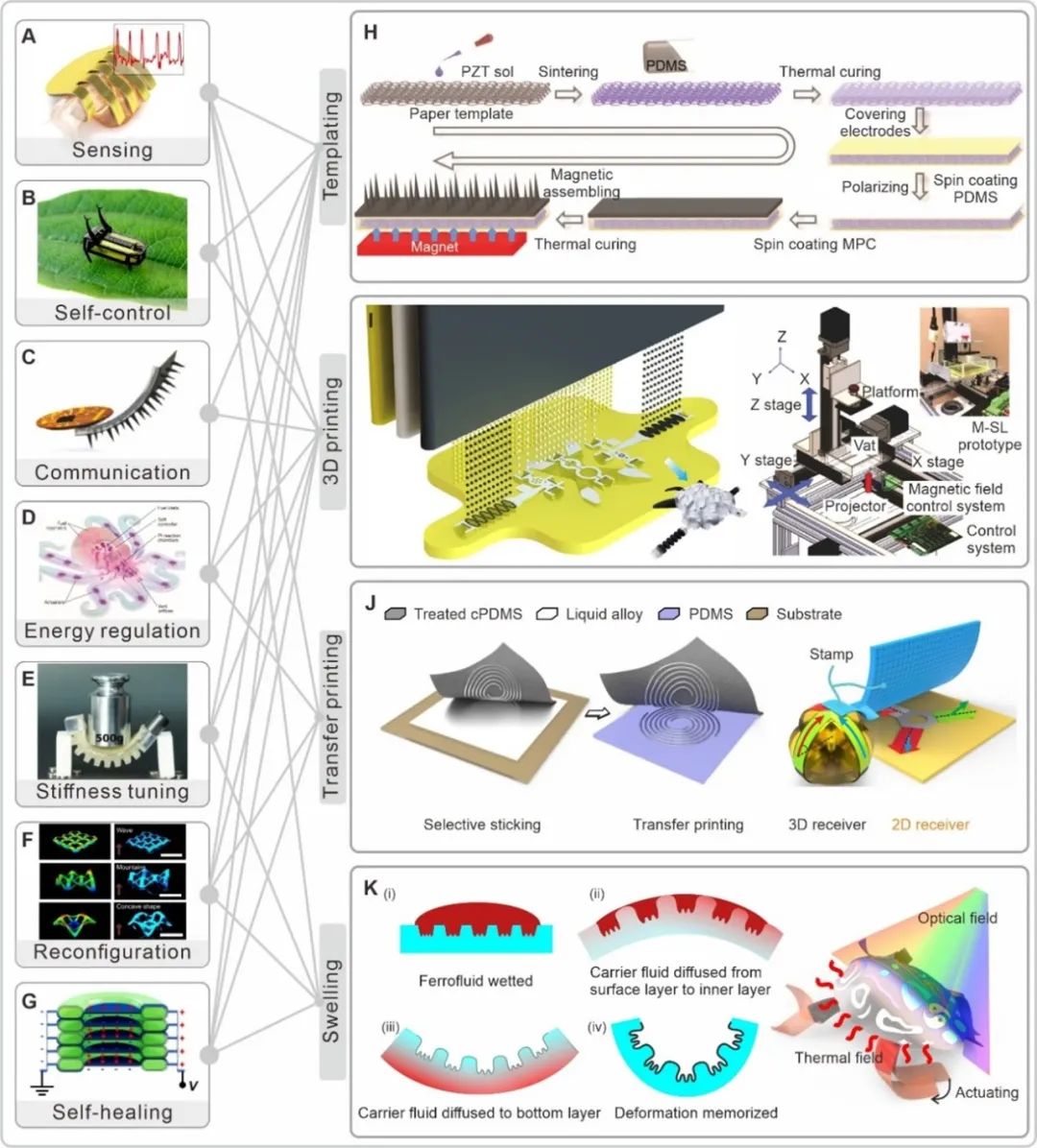

研究团队希望通过机器人社区能够协力发展更多先进的制造和集成技术(图6),充分发掘和发挥软机器人友好交互、可变刚度、可重构、自愈合、自控制等诸多优良特性特性、推动昆虫级软机器人往多功能化、智能化方向发展,从而赋能他们在生物医疗、环境勘探、仿生学、集群和智能制造等领域的应用(图7)。

图6. 先进的制造技术赋能昆虫级软机器人各种优异的特性

图7. 小尺度机器人的应用展望

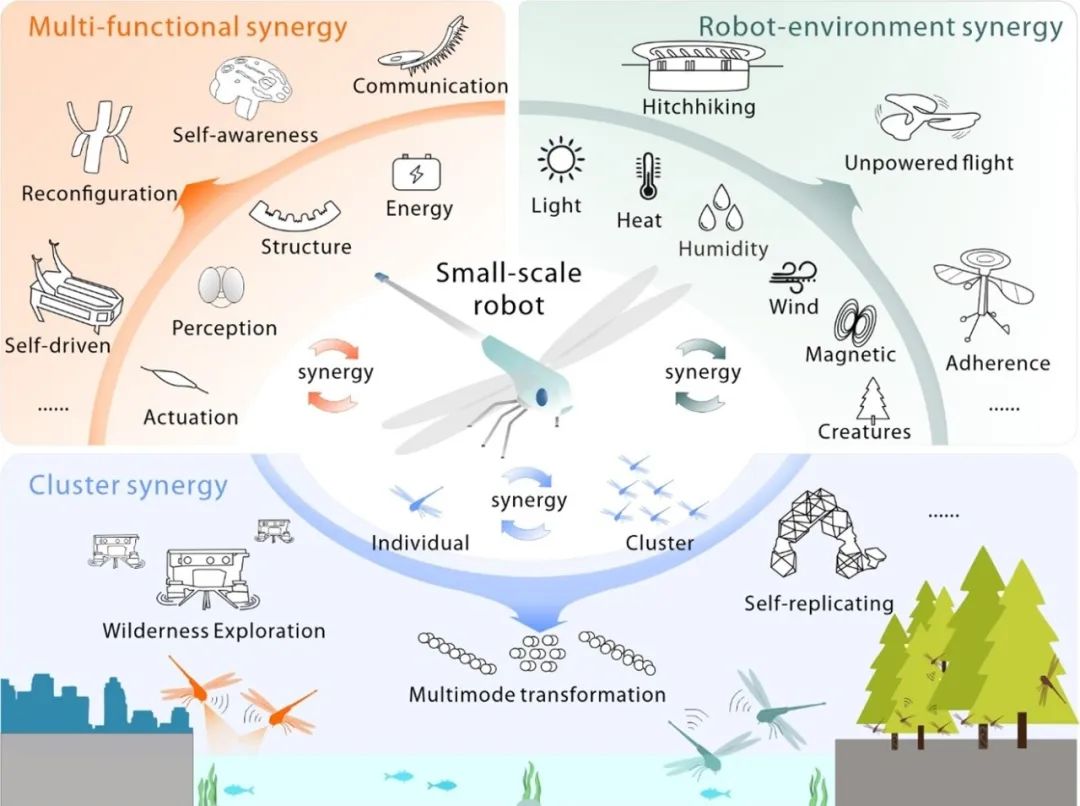

此外,研究团队还面向小尺寸机器人研究,提出了潜在的一些仿生协同策略,以赋予小尺寸机器人更好的性能和更多的可能性,相关成果发表在Advanced Intelligent Systems,该工作提出和总结了机器人本体多功能协同、机器人与环境协同(机-环共融)和集群协同(机-机共融)三种协同策略。这些协同的设计和控制策略有助于实现小尺度机器人向共融机器人方向发展。,如图8所示。

图8. 小尺度机器人的仿生协同策略

以上工作均得到国基金基础科学中心项目“机器人化智能制造”(No. 52188102)的支持。

相关论文PDF下载链接:

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/soro.2022.0105

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202200671

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aisy.202300061

实验室主页:www.softintel.top