近日,四川省人工智能产业迎来新进展,“四川造”首款人形机器人“装配工”在绵阳上岗进行实验测试。在位于绵阳的长虹智能制造产业园,行业首条5G+工业互联网生产线,两台人形机器人上岗进行物料搬运和扫码贴签等工作,是“四川造”人形机器人快速突破的生动场景。

据悉,该人形机器人是一款具备灵巧作业和大负载能力的全尺寸仿生人形机器人,由中国兵器装备集团自动化研究所有限公司与长虹公司联合研制。它拥有1.7米的大体格,运动速度可达每小时6公里,最大负载30公斤,全身上下有38个自由度,预计提升产能30%以上,支持学习新技能并适应多工种,执行任务更加轻松、灵活。

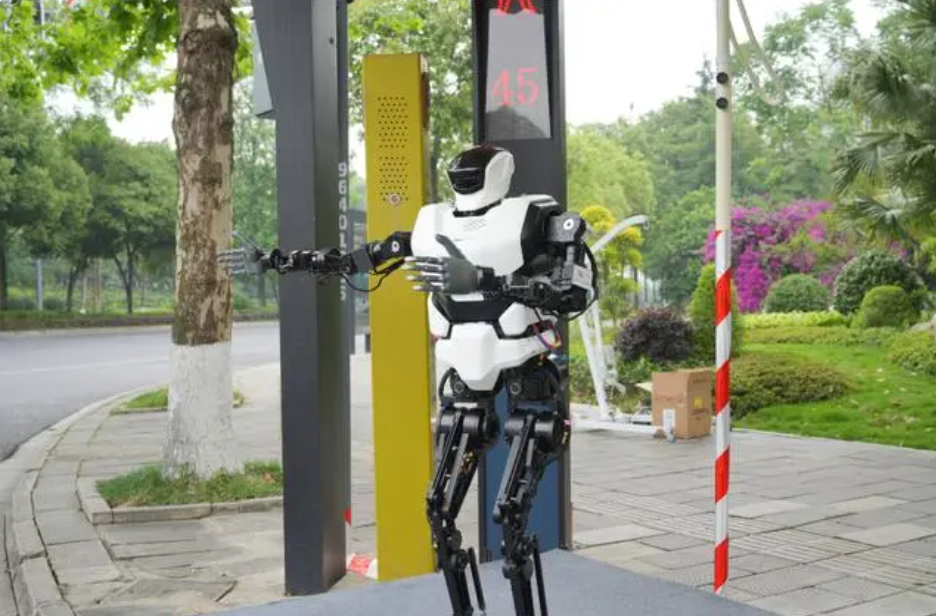

▍绵阳上岗的人形机器人

这条生产线是长虹大屏幕电视制造整机生产线总装检测与装箱环节,往常工人们忙碌而拥挤地在不到20平米的空间内,进行防护材料放置、外观检查、护屏纸板粘贴、防捏条粘贴、护屏泡沫板粘贴、整机附件袋投放和扫码绑定。

在原先,一些工序作业任务复杂、空间范围较大、精细要求较高、环境非结构化的产线,传统的机械臂在工业生产中,只能执行设计好的固定动作,难以满足作业要求。针对这一现状,两公司通过开展人形机器人关键技术和应用研制攻关,遵循“整机—算法—应用”技术路线,并构建“整机级仿真—行为级仿真—应用级仿真”数字仿真系统,实现了关键性的技术验证与突破。

这款人形机器人就是集成了软件算法与3C制造等典型工业场景的创新和实验成果。如今,由这款人形机器人在进行扫码贴签时,通过像人一样的7个自由度臂和6个自由度手以及全身协调力控技术就能完成操作,既灵巧准确又安全稳定。

四川长虹电子控股集团有限公司首席科学家展华益介绍,他们现在的人工是“两班倒”,一天工作16个小时,但是如果换成人形机器人以后,人形机器人可以一天24小时不间断地工作,初步预计产能提升能达到30%以上,也可以满足他们的生产节拍。

中国兵器装备集团自动化研究所有限公司运动控制工程师张啸甫介绍,未来该人形机器人还可以在一些高难度、高强度、有一定危险性的工作上替代人工,解决企业用工难的问题,能进一步提高产能。

张啸甫解释,这是由于该款人形机器人可以通过训练学习,适应不同规格、不同尺寸的电视机柔性生产需求,从而提升任务完成的准确率和工作效率。而这背后则是因为面对实际场景的个性化需求,研发团队通过研制人形机器人的端到端仿真开发平台,建立了大规模数据驱动行为学习与训练软件,足以支撑机器人开展行为级与应用级的仿真训练,这使得经过“培训”的人形机器人,任务动作会越来越丰富,一个人形机器人就能干多个工种。

中国兵器装备集团自动化研究所有限公司科技与项目管理部部长贺思桥谈道,他们将以真实工业场景需求为牵引,在视觉感知交互、多模态大模型、具身智能等前沿人工智能技术方面开展深度合作,提升人形机器人自主作业能力,打造标杆示范案例,形成规模化应用,推动我省人形机器人产业发展,高水平赋能新型工业化,加快形成新质生产力。

▍绵阳制造布局

据了解,中国兵器装备集团自动化研究所有限公司是国内智能机器人、特种机器人领军企业,也是游仙区人工智能产业龙头企业,牵头推进四川省人形机器人创新联合体建设。而在60余年的发展历程中,长虹十分重视科技创新的作用力以及创新环境、创新生态的培育,也希望持续深化创新,在更广领域、更深层次上探索丰富“人工智能+机器人”应用实践,两家企业一拍即合才有了这一动作。

而这种合作只是四川省绵阳市机器人创新进程中的一个缩影。放眼全国,四川省是第一批把人工智能列为省里的一号创新工程的省份,5月27日,四川省委副书记、省长黄强表示,该省将把人工智能作为“一号创新工程”。四川省正快速针对人工智能芯片、人形机器人等重点领域,开展关键核心技术攻关,计划将围绕提升产业创新能力、夯实产业发展基础、推进大模型加快发展、推动产业聚集发展、优化产业发展生态等方面,超常规最大力度精准支持,加快推进人工智能一号创新工程。

绵阳市则是四川省开展人工智能与人形机器人合作的主要地区,借助本地深厚的产业积累,绵阳市近年来持续深入推进新型工业化、加快建设现代化产业体系,以制造业“智改数转”为切入口,不断以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能。目前,绵阳有256家规上工业企业实施了“智改数转”,全年有望突破400家。在绵阳,长虹空调此前就为了实现供应链的透明化管理与高效协同,建立了供应链管理平台,引入了先进的数字化产线,让生产数据实时可视化,才有了如今的人形机器人部署应用。

除了积极推进本土企业进行智能制造转型升级,绵阳还在完善招引体系。例如为了加快人形机器人产业化进程,就在今年7月,绵阳市招引中国兵器装备集团自动化研究所有限公司投资3.5亿元,在绵阳市游仙区启动建设机器人产业基地,明年将建成投产,年产值预计超20亿元。此外,他们还依托四川省人形机器人创新联合体,加大与长虹、电子科大等企业、高校院所的合作,如今的长虹产线就是双方合作的范本。

据了解,该项目位于游仙区石马镇,规划用地面积约92000平方米。一期建筑面积约40000余平方米,总投资近3.5亿元,建设周期12个月,新增及利旧工艺设备及软件1000余台(套)。项目将紧紧围绕智能装备、无人平台、智能传感、核电监测等产品成果转化等目标,通过补充技术窄口、扩充产能和数字化提升等措施,重点提升产品装调、集成制造、总装和规模化生产等能力,提升企业核心制造能力、产业发展能力和市场竞争力,全面支撑公司企业化转型升级,影响并带动绵阳相关产业的快速发展。

“机器人产业基地将建设研发及转化应用中心、智能装备制造中心、电子产品制造中心,新建电子装调生产线、智能装备及无人机产品生产线,满足电子类和机械类产品从零部件装调、整机装配、调试、试验及实验的全套生产及环境要求,形成全流程自动化生产能力和全自动产业链条,建成数字化、智能化、现代化的产业基地,让绵阳成为全国机器人产业高地。”中国兵器装备集团自动化研究所有限公司党委书记、董事长周勇表示。

▍四川的人形机器人进展

2022年,绵阳就提出在全市开展“园区提质、企业满园”行动,以县域园区为载体做强县域工业,通过加大招商引资力度、优化营商环境等措施,推动产业集群发展。围绕战略性新兴产业和未来产业,绵阳按照“一条产业链、一家链主企业、一名首席科学家、一个工作专班、一套扶持政策”的工作模式,积极推动产业强链补链延链。

数据显示,今年上半年,绵阳地区生产总值同比增长8.1%,机器人成为绵阳市产业发展的重要带动和支撑力量。目前,绵阳机器人产业园已集聚人工智能企业17家、机器人及关联企业38家,初步形成涵盖机器人生产、AI算法、软件平台、整机应用等全产业链生态集群。

目前绵阳市还引进了绵阳乐聚机器人技术有限公司,今年5月10日,绵阳乐聚制造的“夸父3.0”走上绵阳科技城新区街头,当起了“文明交通劝导员”,开启应用场景测试,引发了广泛关注。其独有的“川式幽默”,让人形机器人一度成为绵阳的“流量担当”。

2023年11月,工信部在《人形机器人创新发展指导意见》中明确指出,人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,将深刻变革人类生产生活方式,重塑全球产业发展格局。

面向未来,绵阳还前瞻布局第六代移动通信技术、商业航天、前沿新材料等未来产业,拓展创新产业领域,加快形成更多新质生产力,为高质量发展注入新的“源泉”。除此之外,绵阳市还正通过自身的努力和尝试,让技术成果更加普及化,展现了四川乃至全国制造业向高端化、智能化、绿色化发展的决心,展示着四川科技创新力量。