机器人安全,到底有多重要?一个更具象化的比喻:机器人停工一小时,损失可能高达几十万!

自诞生以来,机器人就是高度复杂的精密机械。成千上万的微小组件、丝级精度传感器、毫秒级算法,历经千百道工序的锻造,它们才得以走出生产线,走进工厂、医疗、食品、服务等场景,甚至是人类生活的日常。

当前,人形机器人试图以更快的速度落地工厂、家庭,然而,一个根本问题始终牵动人心:它们真的安全吗?

我们注意到,2021年,非夕科技的自适应机械臂 “拂晓 Rizon 4” 其实在安全性上给出了答案——它成为全球首台同时获得 CE 与 ETL 双认证的七轴力控机器人,展现了对“安全”二字的硬核诠释。

那么,打造一台安全的机器人,到底有多难?厂商该在性能与安全之间如何权衡?非夕又是如何为每一台机器人筑牢“安全基石” 的?

本文将带你一探究竟。

▍安全指令与标准:机器人界的“交通规则”

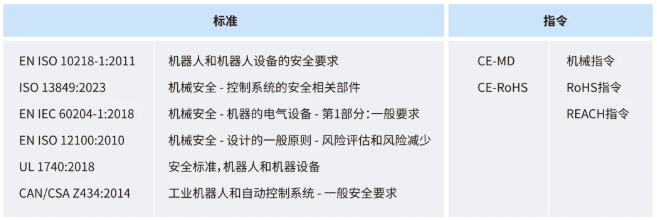

在工业机器人领域,存在着多个安全相关的指令和标准。

“指令”(Directive)指的是各国家或地区对于产品安全性的法律规定;而“标准”(Standard)则是指导性的文件,满足标准意味着该项产品符合相应国家或地区的具体技术要求和规范,能够在当地进行合法销售和使用。

在此之上,机器人产品要能取得如CE证书之类的合规性标志,才能够证明自身的安全可靠性得到了认可。也就是说,“指令” 是基础,“标准” 是技术指南,而只有符合标准、拿到认证,机器人才能“持证上岗”。

非夕自适应机器人直接把这些硬核标准全拉满了:

但这还不够,因为认证不是“终点测试”,而是从设计到生产的 “全程监考”。

一个合格的机器人产品,想要摸到安全认证的门槛,还需要在从设计、开发、测试、验证、到生产的全产品生命周期里,都能满足相关的标准和指令。

从概念设计到量产落地,安全贯穿产品全生命周期。非夕在功能安全计划、架构设计、软硬件开发、测试验证等各环节严格把关,确保机器人从“骨骼”到“神经”都符合最高安全规范。

最终,拂晓与玄晖系列各有20项安全功能达到 EN ISO 13849 的 PLd 级别,这意味着它们在发生故障时仍能保持安全状态。

此外,机器人还需通过机械安全、电气安全、材料环保、电磁兼容、碰撞检测等数百项测试,并通过工厂制程的严格审查,才能拿到那张来之不易的“安全身份证”。

▍产品可靠性:一台机器人的“马拉松”与“生存挑战”

如前文所述,在工厂里,机器人一旦“罢工”,损失可能高达每小时数十万。因此,除了安全认证,可靠性更是机器人的生命线。一项好的产品不但要具备优良的性能,还需要一直具备好的性能、在各种工作条件下都具备好的性能——这就是可靠性测试的作用。

非夕无疑对机器人进行了多维度“极限挑战”,其中之一就是耐久测试(Endurance Test),这是让产品在承载额定负载的情况下进行规定次数的循环操作、从而验证其“使用寿命”的一种测试方式。

这有点类似机器人的“马拉松”。测试中,机器人需以最大负载、最高速度、最大加速度的正弦轨迹,连续不断、精准无误地运行整整两周。一旦中途“掉链子”,全部重来!

最终,拂晓与玄晖均成功通过10万次全关节行程循环耐久测试,证明了自己不仅“能干”,而且“扛造”。

当然,除了耐久性,机器人还要适应各种环境。非夕团队希望自适应机器人是一款足够通用的产品,能在各种各样的环境中正常工作,为了验证这一点,就需要进行所谓的环境可靠性测试。

而环境可靠性测试就涉及到IP等级(Ingression Protection)——也就是我们常说的“防尘防水”能力。

机械臂的IP等级一定程度上决定了它能适用的应用范围:防尘等级小于5,基本就与抛光、打磨这种会产生粉尘的应用无缘了;防水等级大于4,才可以部署在食品处理这种可能有水喷溅的地方。

非夕的机械臂直接拉满IP65等级:拿着水枪对着它滋 3 分钟,内部依旧干燥,还能正常动;粉尘漫天的打磨车间里,内部也能 “一尘不染”,稳定运行。

正是这样的“硬核体质”,让非夕机器人既能应对打磨、去毛刺车间的粉尘飞扬,也能适应水产加工的潮湿环境。

此外,机器人的可靠性测试还包括温湿度测试、振动测试、冲击测试等等,在多种测试场景中,飞鞋自适应机器人都证明了自己不但能用得久、用得稳,还能用得广。

▍本质安全性:让机器人成为“同事”而非“威胁”

机器人不仅要耐用,更要“懂分寸”——尤其是在与人协同工作时。

目前,大部分工厂在进行改造革新时,仍会存在大量的人与机器协同工作的场景,为了推进机器人在日常生活中发挥作用,就必须保证它们在与人近距离接触时是绝对安全的。

例如“安全指南” ISO 10218-1 就为机器人设下“安全红线”,对从设计到应用都有着全生命周期的安全要求,要想拿到合规认证,自适应机器人必须在“与人协同/接触”的安全性上满足要求。

非夕从设计之初就遵循这一规范,通过冗余设计、多传感器交叉检测等手段,确保了系统在单点故障或意外情况下仍能保持安全功能的正常运行。

并且在最终安全功能评估结果中,满足了ISO13849-1,性能等级为D的要求。

更关键的是,当机器人与人体发生碰撞时,必须将伤害降到最低。

国际标准ISO 15066中,就定义了四种人机安全协作方式,其中的“功率与力监测”一项规定了当机器人与人产生碰撞时,人体不同部位可承受的最大力或压强。

依据ISO 15066 中“功率与力监测”的要求,非夕对机器人进行了严格的碰撞测试。按照附录A选取人体部位的阈值进行碰撞测试,其模拟与这些部位准静态接触和瞬时接触时产生的力和压强均符合要求。

结果显示,拂晓是当前唯一能在末端和肘关节同时通过碰撞测试的机器人;而玄晖则成为全球首款通过EN ISO 13849 标准的安全型 Delta 机器人。

在实际项目中,第三方安全评估机构SICK 对非夕机器人的评估结果,甚至达到了主流机械臂的三倍安全效果。

此外,非夕机器人还具备碰撞检测功能。一旦感知到异常接触,立即停止运动。用户还可通过Flexiv Elements 系统调节碰撞检测灵敏度,适应不同场景的安全需求。

▍心血与努力:保证安全性不只一朝一夕

安全,从来不是一蹴而就。

一台安全可靠的机器人背后,是无数个日夜的打磨与坚持。

为了一个自研力矩传感器,非夕团队花了近数年时间,从材料研究到结构设计,再到生产工艺,每一步都反复验证。仅寿命测试,就要持续三到五个月。

为解决高低温下某个传感器的读数异常,团队研究了整机的热管理机制,从固件参数到散热路径,历时半年,将机械臂的产热与散热优化做到极致。

认证之路同样漫长。非夕早在2018年就启动与认证机构的沟通,持续进行内部培训、文档整理、风险评估,在机械臂系统性能与安全之间寻找最优解,最终使其朝着更高的安全性、稳定性进化。

非夕相信,保证安全性不只在一朝一夕。

除去研发期间对产品的精心设计和反复打磨,非夕也在日常生产的来料管理、验证测试、质量管理和智能优化等各方面精益求精,工厂已通过ISO9001(质量管理体系)、ISO45001(职业健康安全管理体系)、ISO14001(环境管理体系)等体系认证,从而保证出厂的每一台自适应机器人都满足安全与质量要求、能够为客户带来实际价值。

▍结语:安全,是机器人价值的起点

对机器人来说,“安全” 一直都不是 “附加项”,而是 “基本功”。

非夕相信,只有足够安全、可靠的机器人,才有机会能真正融入人类的生产与生活。但不管怎么发展,“安全” 永远是第一步。

这也使得非夕这股继续夯实自适应机器人安全基石,优化力控性能, “死磕安全” 的劲,未来更加值得期待!