近日,北京小米机器人技术有限公司为“第三代人形机器人CyberOne”完成美术类作品著作权登记,这一消息除了作为看似常规的知识产权动作,更有可能代表小米在人形机器人赛道又将有新的大动作。

其人形机器人产品有望在不久的将来迎来第三代的全新升级,小米又或许能够从技术探索走向商业化落地这一关键窗口期,勾勒出人形机器人发展的蓝图。

▍小米人形机器人的发展

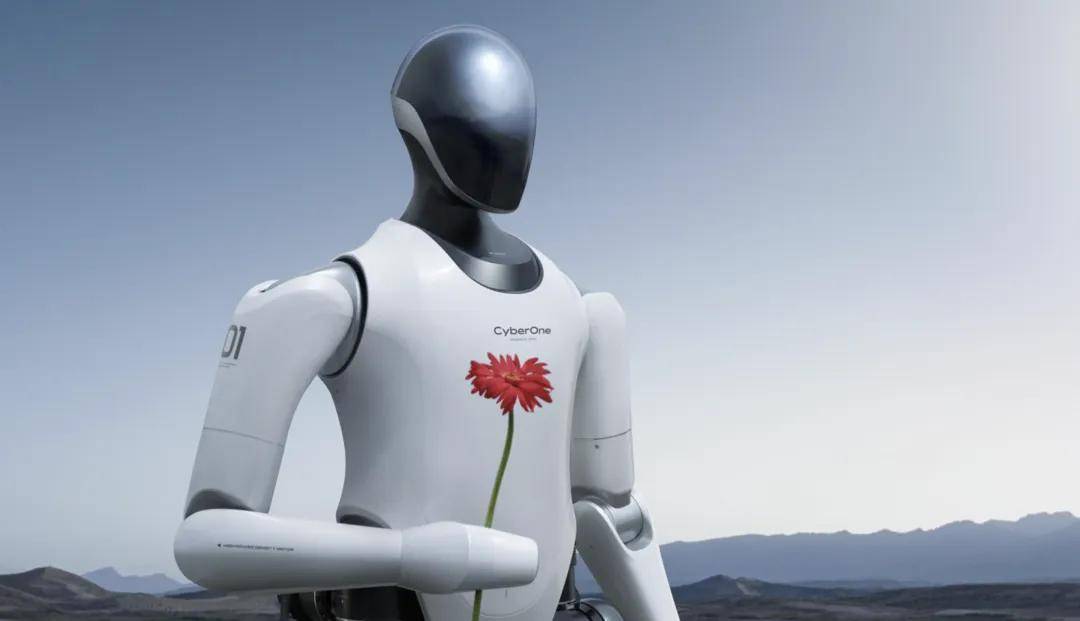

小米的第一代人形机器人CyberOne发布于2022年8月,彼时的人形机器人行业羽毛未丰,研发出人形机器人的企业屈指可数,就连如今大红大紫的特斯拉Optimus仍处于原型机研发阶段。

小米作为中国首家推出人形机器人的互联网公司,无疑抢占了人形机器人发展的先机。

小米官方公布的资料显示,该人形机器人身高1.77m,体重52kg,与人的形态无异。

运动能力方面,CyberOne全身拥有21个自由度,其核心运动模组的最大峰值扭矩可达300Nm,峰值扭转密度达到96Nm/kg。在关节模组的支持下,CyberOne能够保持3.6km/h的移动速度。

情绪感知能力是CyberOne的突出特点之一,传感器与AI交互能力在其中起到重要作用。CyberOne所采用的Mi Sense视觉空间系统由小米与欧菲光协同开发,在自研的AI算法与Mi Sense空间视觉模组的支持下,CyberOne能够支持三维重建真实世界,并完成85种环境语义识别和45种人类语义情绪识别,并通过2D弯曲OLED屏幕这一显示模块进行交互,提供情绪上的安慰。

据悉,小米第二代人形机器人集成了更为先进的灵巧手。相比于一代简单的抓握,在灵巧手的助力下,二代有可能完成分拣、抓取等更精细的操作。配合升级的运动控制算法,二代人形机器人未来有望在工业场景中完成巡检、搬运等任务。

针对第三代人形机器人,尽管暂无相关消息透露,“人形机器人发布”推测,小米或许会从人形机器人的轻量化设计方面着重入手。根据相关报道,此前第一代CyberOne的成本大概在每台六七十万左右,如此高成本的投入使人形机器人量产成为一大难题。

尽管二代在成本上已经有了明显的下降,但面对如今越来越“内卷”的人形机器人价格竞争,轻量化设计或许将成为小米的破解之法。

当然,轻量化设计并不等于一味地降低人形机器人的成本,其关键在于在重量、强度和成本之间寻找平衡点,在满足场景落地需求的前提下,尽可能实现成本的减少,这就需要小米在技术上持续精进。

▍小米针对人形机器人的布局

小米能够在人形机器人领域持续实现突破,离不开它多年的布局。

业务布局方面,小米采取稳扎稳打的策略,从而形成自身机器人产业上的闭环。

2021年9月,小米机器人事业部成立,这可以称为小米机器人事业的起点。

2023年4月,北京小米机器人技术有限公司成立。该公司作为小米旗下专注于仿生机器人技术创新与产品研发、产业化的唯一主体,计划5年投资20亿元,在亦庄建设北京市首个通用仿人机器人整机产品研发、制造和应用示范项目。

2023年11月,小米机器人联合优必选和京城机电共同发起成立全国首家省级人形机器人创新中心,也就是我们现在所熟知的北京人形机器人创新中心有限公司。在机器人整机、核心零部件及大模型领域企业的联合助力下,北京人形机器人创新中心展现出强大的研发实力,其推出的“天工”人形机器人更是在今年半马上一举夺冠。

2024年6月,小米机器人正式迁入北京亦庄小米汽车工厂,并完成首次股权变更,新增亦庄国投旗下北京屹唐创欣创业投资中心(有限合伙)为股东。经过此次乔迁,小米将机器人产线与汽车制造体系深度融合,实现了研发制造一体化布局,从而推进机器人在自由制造系统的分阶段落地。

目前,小米机器人已构建起覆盖硬件系统、软件算法及传感控制的完整技术体系,并主要负责人形机器人的研发与在智能制造场景中的应用测试。

当然,小米能够在机器人业务上实现如此迅速的增长,离不开它的跨领域技术复用能力。

无论是从汽车到人形机器人,还是从四足机器人到人形机器人,这两种技术转移路径是目前不少企业成功入局人形机器人的手段。举例来说,汽车方面有小鹏、上汽等;四足机器人方面有宇树科技、云深处等,目前都已成功推出了人形机器人产品。

而小米则在两方面均有涉足,能够更好地利用造车、造四足机器人与造人形机器人在AI感知、决策系统、核心零部件等方面的技术同源性,从而将汽车与四足机器人业务的研发成果快速迁移至人形机器人领域。

人形机器人要想实现迭代升级,一味地“闭门造车”是不可取的,人形机器人企业都在寻找着战略合作,从而实现技术上的突破。

小米深谙此道,依托其旗下智造基金、长江产业基金与关联投资机构顺为资本,利用投资手段,形成了规模庞大的战略投资布局。

据悉,小米针对机器人的投资版图最早可追溯到2015年。经过十年的投资布局,据不完全统计,小米在机器人领域已投资了近50家企业,覆盖了机器人产业上中下全链条,包括宇树科技、千寻智能、小雨智造、首形科技等在人形机器人赛道上拥有强大实力与潜力的企业。

通过精准且深入的投资,小米构建起了一张从核心零部件到整机方案、从工业场景到消费服务的全产业链投资网络,总投入已超150亿元,有望形成供应链上的闭环与研发的良性循环。

▍结语与未来

尽管在技术与布局上进展显著,小米乃至整个行业仍面临多重技术与商业化挑战。人形机器人要想实现商业化落地,需要从技术、成本、场景适配等多方面进行攻关。

对于小米而言,人形机器人不仅是新的增长曲线,更是生态战略的关键一环。小米用四年的时间,通过技术复用、自主研发与生态协同三重优势,在人形机器人赛道上加速奔跑,并占据有利位置。

未来,当第三代人形机器人问世,小米或许将为整个行业带来新的机遇。

(更多人形机器人赛道深度文章,请关注微信公众号“人形机器人发布”)